Наша землячка — женщина эпохи

Среди выдающихся актрис XX века особое место занимает Серафима Бирман — женщина, которая воплотила на сцене и экране образ силы, воли, достоинства и трагедии. Её Ефросинья Старицкая в «Иване Грозном» стала воплощением государственной жестокости, а театральные роли Гертруды, Женевьевы, Виоланты и Елены Андреевны вошли в золотой фонд русской сцены. Серафима Бирман — наша землячка, чьё имя звучало с подмостков МХАТа, чьё лицо знали миллионы, а голос и сегодня, спустя десятилетия, отдаётся в культурной памяти поколений. В этом году отмечается ее 135-летие.

Кишинёв как формирование будущей великой актрисы

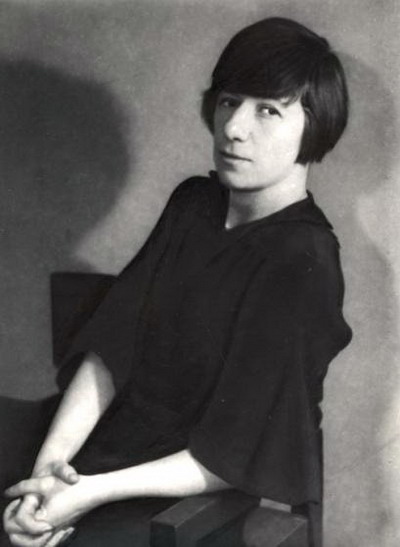

Серафима Бирман родилась 10 августа 1890 года в Кишинёве, в православной семье, в самом сердце Бессарабии — провинции на стыке культур, языков и эпох. Её путь к театру начинался не с подмостков, а с медали за окончание гимназии, семейной поддержки и раннего интереса к искусству.

В семье ценили образование. Отец служил офицером, мать происходила из зажиточной молдавской семьи, почти не говорила по-русски. Уже в этих деталях — своеобразие среды, в которой росла Серафима: с одной стороны — армейская строгость, с другой — местная молдавская традиционность. Однако главное влияние на её судьбу оказала старшая сестра — будущий врач, которая познакомила Серафиму с именем Станиславского и посоветовала ей попробовать себя в театре.

Год, проведённый после гимназии в деревенской больнице при сестре, стал моментом паузы и обдумывания. Не медициной, а сценой загорелась юная Бирман. Судьбоносной оказалась фотография Константина Станиславского, которую сестра привезла из Петербурга. Тогда Серафима решает: её путь — в Москву, в Художественный театр.

Этот выбор был смелым для девушки из Кишинёва начала XX века. Но именно смелость, внутренняя собранность и тяга к искусству сделали её не просто актрисой, а частью русской театральной истории. Она будет играть у Станиславского, станет режиссёром и педагогом, а её имя войдёт в золотой фонд театра.

Путь на сцену: от Чернолевки до МХАТа

Поворотным моментом в судьбе юной Серафимы стал эпизод почти литературный. Владевший имением в селе Чернолевка К. Ф. Казимир, по воспоминаниям, заметил в девушке талант и предложил оплатить ей первый год учёбы в театральной школе. Возможно, именно эта случайная поддержка стала искрой, зажегшей целую театральную эпоху.

В 1908 году Серафима Бирман перебралась в Москву. Там она поступила одновременно в два учебных заведения: на историко-филологический факультет Высших женских курсов Герье и в драматическую школу А. И. Адашева. Училась она, как оказалось, не в последнем окружении — в числе её однокурсников был Евгений Вахтангов.

С 1911 года Бирман становится актрисой труппы Московского Художественного театра, а спустя два года переходит в его знаменитую 1-ю студию, где участвует в первых самостоятельных постановках: «Гибель надежды», «Праздник мира». В эти годы формируется её сценический стиль — сдержанный, глубокий, внутренне напряжённый.

В МХТ она играет у Станиславского и Немировича-Данченко: Гортензию в «Хозяйке гостиницы», Леночку Лобастову в «Смерти Пазухина», Перепелицыну в «Селе Степанчиково». Некоторые спектакли не были выпущены, как, например, «Плоды просвещения», — но творческая энергия Бирман не ослабевала.

С 1924 по 1936 год Бирман — актриса МХАТа 2-го. Здесь она пробует себя в новом театральном языке, играет и лирические, и гротескные роли: от Халдейки в «Блохе» до английской королевы в «Человеке, который смеётся». В этих образах — широкий эмоциональный диапазон, тонкое чувство стиля и умение обострять внутренний конфликт персонажа.

Женщина, которая ставила

Но Бирман была не только актрисой, но и режиссёром. Её постановки отличались тонкой психологической проработкой, уважением к тексту, силой образов. Среди них — «Любовь — книга золотая» Толстого, «Живой труп» и «Зыковы», «Русский вопрос» Симонова, «Сирано де Бержерак», «Дядюшкин сон». Некоторым спектаклям не суждено было увидеть сцену — таков был «Женщины Нискавуори», запрещённый к показу. Это тоже часть её биографии — честной, не соглашательской, внутренне свободной.

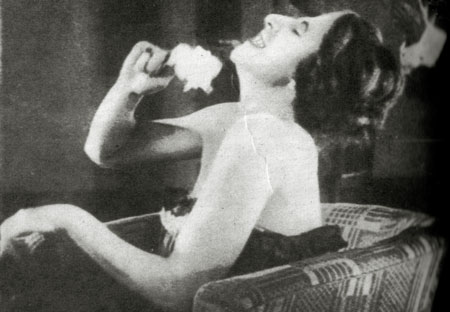

Серафима Бирман в фильме «Процесс о трех миллионах»

Из театра в кино: Бирман на экране эпохи

Если театральная сцена стала для Серафимы Бирман пространством глубины и внутренней сосредоточенности, то кино открыло ей широкую публику — ту, что не посещала МХАТ и не читала программки, но жила в ритме экрана.

Её путь в кинематограф начался ещё в 1918 году, в бурные послереволюционные годы. Первые роли — в фильмах Александра Волкова «А он, мятежный, ищет бури…» и «Заживо погребённый» — были эпизодическими, но уже тогда чувствовалась сцепка с камерой. Волков эмигрировал, советский кинематограф начал искать новое лицо, и с середины 1920-х Бирман вновь входит в кадр — на этот раз в комедийных ролях.

Серафима Бирман в фильме «Конец Санкт-Петербурга»

Её героини в фильмах «Закройщик из Торжка», «Девушка с коробкой» и «Процесс о трёх миллионах» — это не трагедийные фигуры, а персонажи живые, ироничные, узнаваемые. Через эти образы Бирман подаёт зрителю не только актёрское мастерство, но и новый женский тип — самостоятельной, умной, тонко чувствующей женщины, не теряющей себя в водовороте новой жизни.

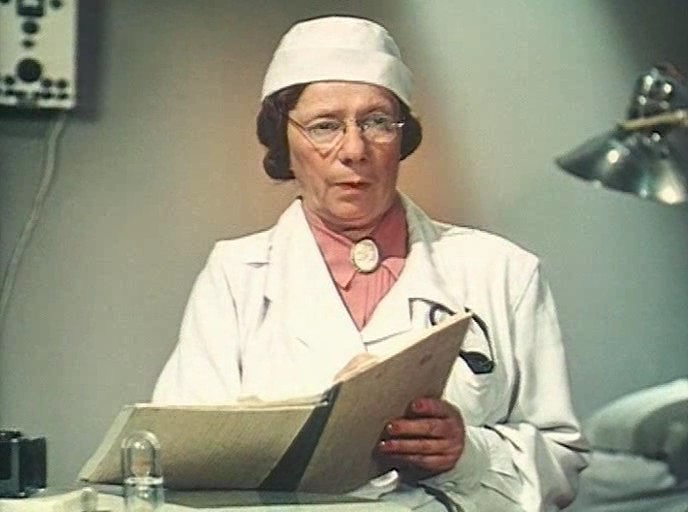

Настоящим прорывом стала роль Ефросиньи Старицкой в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944). Эта работа вывела Бирман в число самых известных актрис страны, подарив ей Сталинскую премию и звание народной артистки РСФСР. Старицкая в исполнении Бирман — это мрак, интрига и внутренняя власть. Холодная, двусмысленная, словно сама плоть заговоров и придворного страха. Эйзенштейн изначально хотел пригласить Фаину Раневскую, но кандидатура была отклонена якобы по идеологическим причинам. Бирман стала идеальной заменой — пластичной, выразительной, без излишней карикатурности.

Серафима Бирман в фильме «Иван Грозный»

Она повторила эту роль и во втором фильме дилогии — «Боярский заговор» (1945), однако лента, резко осуждённая властями, увидела свет только в 1958 году. Это был поздний триумф в запоздалом времени — как знак того, что искусство всё же выходит за пределы политических сроков.

В 1950-е годы Бирман нашла себя в новых жанрах — характерных комедийных ролях. Особенно яркой стала Констанция Львовна в «Обыкновенном человеке», где актриса вновь сочетает иронию, опыт и мудрую отстранённость. Это был уже иной стиль — ближе к зрителю, теплее, мягче — но при этом всё так же точный.

Серафима Бирман в фильме «Безумный день»

Строгая, как сцена: личный кодекс Серафимы Бирман

Вне сцены Серафима Бирман была столь же собранной и непреклонной, как в своих трагических и характерных ролях. Чопорная, сдержанная, чуждая грубоватому юмору, она резко отличалась от своей сверстницы и коллеги Фаины Раневской, с её знаменитой иронией и терпимостью к эксцентрике.

Известен случай, когда молодая артистка, позволив себе вразвалочку пройтись по сцене после репетиции, услышала от Бирман ледяной окрик:

«Как вы смеете! Сам Станиславский ходил по сцене на цыпочках!»

Для Бирман театр был храмом — и требовал соответствующего поведения.

Как признанная исполнительница роли Ефросиньи Старицкой, она часто входила в состав экзаменационных комиссий театральных вузов. На экзаменах она сидела молча, непробиваемо строгая, а под конец говорила:

«Вас ждут заводы! Вы слышите их гудки?» — как бы возвращая романтиков сцены обратно в суровую действительность.

Однако при всей строгости она оставалась внимательной к зрителю. Удивительно, но Бирман лично отвечала на письма поклонников. Когда её спрашивали, зачем она тратит на это силы и время, актриса отвечала просто и точно:

«Не отозваться — значит, положить камень в протянутую руку».

Серафима Бирман в фильме «Дон Кихот»

Анастасия Вертинская вспоминала, как в юности репетировала с Бирман роль Ассоль в «Алых парусах»: «Меня утвердили. А поскольку я была не актриса, то решили дать мне учительницу, которая бы репетировала со мной роль. Это была Серафима Германовна Бирман, характерная актриса старого кинематографа. Огромного роста, со специфическим бирмановским голосом. Маленькие глазки-буравчики и седина, стриженая под горшок.

И она показывала мне Ассоль. Повязав платок, став похожей на Бабу Ягу, она брала эмалированное ведро и, приложив руку козырьком ко лбу, показывала мне встречу Ассоль с Греем. Огромная Серафима стояла и всматривалась — и меня всю колошматило.

Наконец ее маленькие глазки вспыхивали сумасшедшим светом, она вскидывала руку и громко кричала зычным голосом: «я здесь, Грэ-э-й!». И огромными прыжками бежала навстречу воображаемому Грею, громыхая ведром, срывая платок с головы и тряся седыми волосами.

И я, глядя на нее, понимала, что таких вершин мастерства никогда не достигну. Серафима была критична и неумолима. И лишь когда я уже сыграла Офелию, она позвонила маме и сказала: «Лиля, кажется, я могу вас обрадовать. Кажется, она не полная бэздарь».

О личной жизни Серафимы Бирман известно немного, но даже эти факты говорят о внутренней цельности её судьбы. Муж Серафимы Германовны был на 11 лет младше актрисы. Александр Таланов является не только автором либретто к балету «Алые паруса», но и человеком, сумевшим выдержать её сложный, требовательный нрав. Он писал книги о Никите Бичурине, Фритьофе Нансене и Станиславском — образы, с которыми Серафима жила духовно всю жизнь. Их союз был редкой гармонией — не на страстях, а на глубокой интеллектуальной и профессиональной совместимости.

Серафима Бирман в фильме «Похищение»

Последний акт: уход Серафимы Бирман

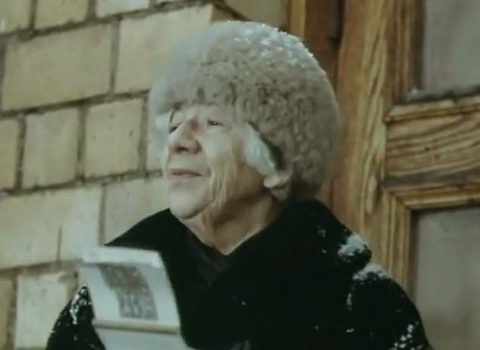

Свою зрелую жизнь Серафима Бирман провела в Москве, на улице Огарёва, рядом с мужем. Их союз был тихим и крепким, держался на уважении, общих идеалах и любви к искусству. Но в 1969 году, во время её гастролей, пришла весть о его смерти.

Эта потеря стала для Бирман сильнейшим ударом. Она тяжело переживала утрату, всё больше замыкаясь в себе. Постепенно она отошла от театра, перестала выходить на сцену. После смерти домработницы актриса осталась одна — её хрупкое здоровье и уязвимая психика требовали постоянного ухода и поддержки, которой рядом уже не было.

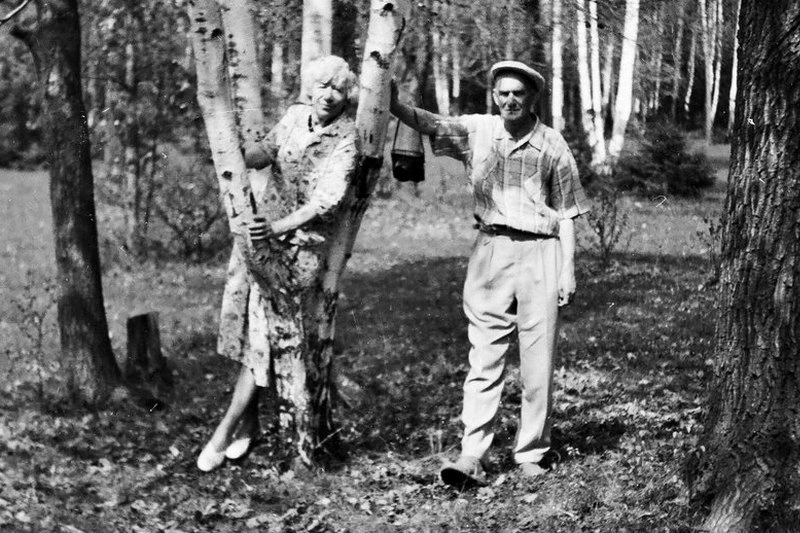

Серафима Бирман и ее муж Александр Таланов

Понимая, что тётя нуждается в заботе, племянница перевезла Серафиму Бирман в Ленинград и устроила её в лечебное учреждение. Даже там, в условиях, казалось бы, не совместимых с творчеством, Бирман оставалась верна себе. Актёр Ростислав Плятт вспоминал с нежностью и болью:

«Она пыталась репетировать «Синюю птицу» с соседями по палате, торопясь показать эту работу обожаемому ей Станиславскому. Неукротимая, она и умерла по-бирмановски — ни дня без театра!»

Серафима Бирман ушла из жизни 11 мая 1976 года. Она покоится в колумбарии Новодевичьего кладбища, рядом с мужем. Их имена — рядом и на сцене памяти, где она осталась строгой, яркой, бескомпромиссной, но всегда настоящей.

Но воспоминания о ней живы и в Молдове, где она родилась и сделала первые шаги навстречу сцене. В Кишинёве вспоминают выдающуюся актрису, ставшую символом строгости, чести и преданности театру. И все же у нас в Молдове частенько рождаются выдающиеся личности…

Подготовила Елена Семеновкер