Год назад DIEZ побеседовал со Студией театральной импровизации ZaO о тайне историй. И мы решили развить эту тему. Что нового удалось узнать о театральной истории в 18-м ZaO-сезоне? Вопрос ничуть не странный — новое не устает рождаться, и его полезно замечать.

Моя кузина, импро-драма

Истории, они ведь чуть-чуть младше человечества. Мы с ними растем и развиваемся вместе. У людей есть много такой родни — все виды искусства!

Так в чем же специфика импро-драмы? Конечно, она прикасается к истоку театра: вначале было импро. Но дело в том, что это импро было ритуалом. А ритуал был открытым диалогом с реальностью.

С того момента, когда человек ощутил силу игры, он применял ее в своих прикладных беседах с Универсумом, чтобы добиться положительных изменений. Ничто не доказывает, что древнейшие беседы были раболепными со стороны человека. Универсум настойчиво воспитывали: иначе откуда ему знать, что нам требуется?

Кстати, этот диалог был смеховым, ведь смеховой была изначальная космогония. Смех творил Универсум, исцелял и спасал, потому что смех — эманация любви, а любовь — сущность мира. До которой реальность нужно было еще дорастить. И это по-прежнему нужно, как вы можете заметить. К теме текучести, преображения мира мы еще вернемся.

Почти 100 лет мировой театр нащупывает и практикует новые формы ритуала, поскольку ритуал — главная область театрального чуда.

Жанр ZaO-Студии — ритуально-драматический. По нашему мнению, опыту и всему остальному ритуал это внимание человека к своей бесконечной, тонкой сущности. А также к сущности мира и других людей. Это слушание метафизики в ткани реальности, внимание к ее тонкой составляющей. Такой ритуал освобождается от традиционной формы и может быть любым, то есть живым. Он наследует древнейший навык открытого диалога с миром и развивает этот навык во всей непредсказуемости современного искусства.

Тогда образы и формы игры сродни откровению: они — выявление, а точнее, явление сущности. Причем явление происходит благодаря ожиданию чуда. Разве не это мы (и художники, и зрители) предчувствуем в театре? Разве предчувствие не оказывается иногда таинственнее и глубже, чем само представление? Но мы приходим опять и опять. За своим предчувствием. Настолько оно важно.

Импровизация — экстремальная проверка этого предчувствия, этой ритуальной волны. Несколько актеров на площадке спонтанно создают драму, опираясь на диалог с интуицией (которая — самый знакомый представитель тонкой реальности в человеке). Но если такой диалог по-настоящему, глубоко продуктивен, то перед нами доказательство метафизической основы искусства (а значит, и жизни).

К слову, техника актерской игры и построения драмы в ZaO-Студии не только интуитивная, но интуитивно-аналитическая. Однако новые, тонкие образы приходят именно на уровне инсайтного сознания, которое подключает все остальные слои.

Итак, если искусство (а значит, и жизнь) — игровой диалог с реальностью, то в этом диалоге развиваются обе стороны. Воспитующий импульс идет не только от Универсума к людям (например, к системе художник + зрители), но и от людей — к Универсуму. Мы уже говорили: такова древнейшая цель игрового ритуала. Человек и мир взаимно обучают друг друга быть настоящими. Поэтому результат искусства — не только изменения в человеческой среде, каких еще не было (новые уровни чувствования, осмысления, поступков), но эволюция реальности в целом. Давайте вспомним предложение Канта — действовать так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать основным законом природы. Ну и Томас Манн трогательно любил эту тему: люди, мол, воспитывают Макрокосм. Подчеркивал ее и в литературе, и в эссеистике. Как будто опасался, что не заметят.

Гадание по новеллам

Гадание по новеллам

Одна из ключевых структур диалога — вопрос и ответ. В импро мы задаем интуиции/Макрокосму вопросы об истории, которая является одной из главных задач драмы. Ответов получаем много; происходит это в нашей практике постоянно и на большой скорости.

А истории — высочайшее (в аспекте мировой культуры — божественное) обобщение человеческого опыта.

Чему можно научиться у историй? Прохождению пути. Умению его видеть, осознавать, разгадывать. Именно в этом — глубинная основа ярчайшей концентрации событий в спектакле. Дао-путь, одно из самых таинственных измерений мира, должен развернуться от начала до кульминации и завершения, то есть до начала нового витка.

Поэтому концентрация смысла в драме такая же высокая, как концентрация энергии в танце. Но смысл каждый раз новый и непредсказуемый; рождение тайны, у каждого участника — своей, а в сумме — общей. Конечно, это не только в импровизации! В одном и том же постановочном спектакле, фильме или книге вы каждый раз открываете для себя новые смыслы. Ведь так?

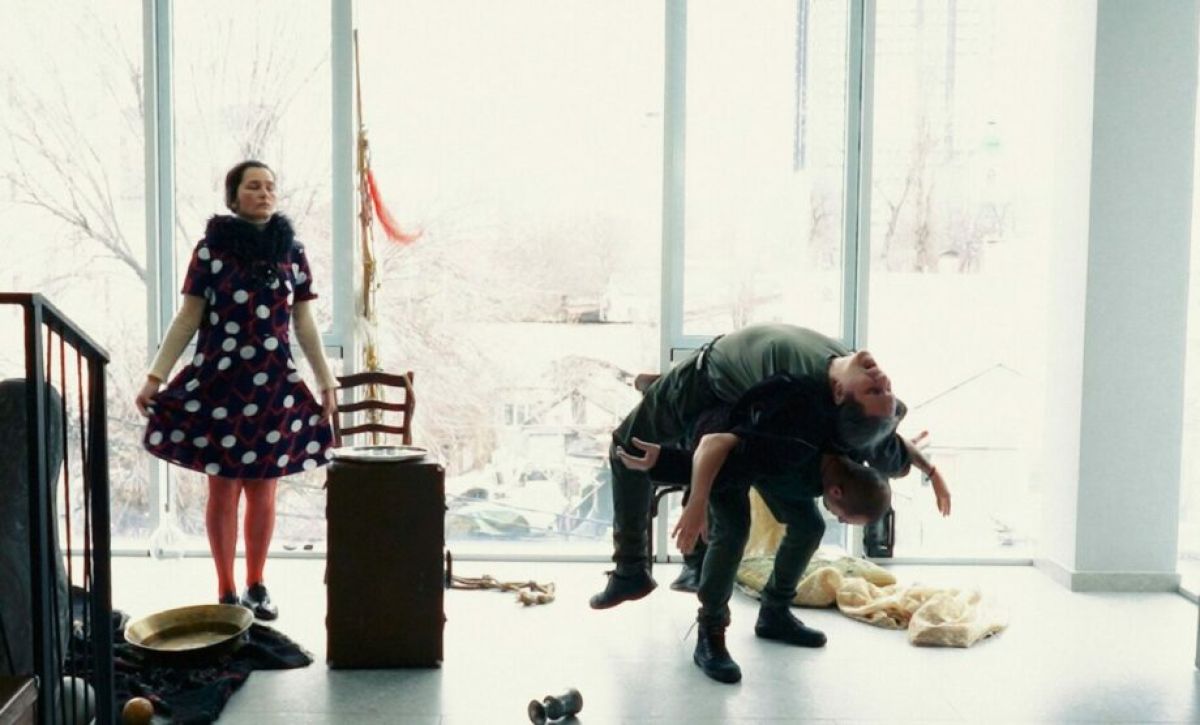

В 18-м сезоне Студия вернулась к проекту «Беседы с пространством». Уже в названии нас весело приветствует диалогический принцип ритуала. «Беседы» — спектакль-променад, прогулка по разным локусам игры. И каждая площадка нашептывает свою историю. Три точки — три спонтанные новеллы за один час. Экстрим в формате импро-драмы: построить три сюжета подряд и ни разу не повториться.

Сначала была игра без публики, съемка демовидео в Iusty Art Gallery. Затем — спектакли в фойе Teatrul Fara Nume и в Центре творческих индустрий ARTCOR. От всего сердца спасибо замечательным пространствам, принявшим игру! А также нашим постоянным партнерам, которые активно поддерживают ZaO-разработки: Ассоциации Oberliht и Коалиции независимого культурного сектора Молдовы (CSCI).

Особенность «Бесед»: в каждой точке актеры разворачивают сценографию с нуля. Все необходимое приносят с собой. Установка площадки — первый диалог с пространством игры. В одном из винтажных чемоданов — одежда: на новом месте возникают новые персонажи, костюмы трансформируются прямо на глазах у публики. Несколько штрихов, и перед вами другой человек…

Мы предполагали, что площадки будут в разных помещениях, но, как выяснилось, локусы можно найти и в одном. Это чудесно, когда в фойе или в зале открываются два или три портала игровых пространств.

Какие новые ответы пришли? Думаю, и для нас, и для публики подтвердился сам принцип диалога с Универсумом. Вряд ли без него можно построить три глубокие истории подряд. Вдобавок мы обнаружили эффект, который назвали «уровень +1». Это значит: какой бы сюжет ни создали актеры, общая история всегда развивается на уровень выше. Наша игра становится трамплином.

И каждый раз спонтанный трехчастный цикл «Бесед» оказывался чем-то целым. Сюжеты были совершенно разные! Но что-то своевольно и парадоксально их объединяло. Цикл новелл, как известно со времен «1001 ночи», «Кентерберийских рассказов» и «Декамерона» — удивительная действующая модель мироздания.

Неслучайно ощущение после трех новелл «Бесед» было больше, чем сумма сюжетов. Фактически возникал новый, самостоятельный смысл.

Например, в Artcor мы сыграли три импро-истории об утраченном. Как там у Пруста? В поисках утраченного времени? А может быть, сразу, не мелочась, — утраченного рая? От новеллы к новелле исходная ситуация становилась все тяжелее, а устремленность к невозможному — все откровеннее. В последнем сюжете она охватила всех персонажей в равной степени. Но никто из них этого так и не понял.

Портреты историй

А давайте-ка сейчас соберем из историй этого сезона новый коллаж, которого не было в игре! Интересно, возникнет ли тема, объединяющая их.

Номер первый… Женщина узнает мужчину (предположительно из их общего прошлого), который ее не узнает. Затем он ее узнает и пугается. А потом говорит, что она ошиблась и он — это совсем не он.

Номер второй (имена называю для удобства пересказа, в принципе они могут быть любыми).

Итак, укрощение — точнее, просветление! — Мефистофеля случилось. Но Аглая все равно не простила Алешу. Зато Гретхен простила за это Аглаю. Значит, гармония все же возможна. Об этом и реплика Алеши за кадром, в ответ Аглае, когда все уже ушли с площадки: «Видишь?»

И третья импро-история о художнике и двух его музах. Одна продолжает верить в его гениальность. Вторая — нет. Друг продолжает верить в него. Сам художник — нет. Что окажется сильнее — разочарование или любовь? Попытка главного героя «уйти в пустоту» с завязанными глазами почему-то не срабатывает. То ли пустоты не существует, то ли глаза плохо завязал. В общем, это не выход. Но в чем же выход?

Здесь явно и некрасиво потеряна душа, но непонятно — окончательно или нет. Возникло ощущение, что пока хоть кто-то остается рядом с художником, это не окончательно. Как будто окружающие и есть его душа, удержавшаяся в мире таким странным образом.

Знаете, что это напоминает? Среди книг, которые являются циклами новелл, особняком стоит И-Цзин, «Книга перемен»: 64 гексаграммы, каждая — магически глубокое описание одной из жизненных кульминаций. В целом И-Цзин грандиозный образ пути с его рывками, отходами назад, тупиковыми ветвями. Главное в этой книге — понимание, что ни на одном этапе, хорошем или плохом, остановиться невозможно: Дао-путь продолжается, и устремлен он к сущности. Точнее, он и есть сущность, которая постоянно находится в движении и созидании.

В И-Цзине первый сюжет назвали бы, пожалуй, «Избеганием света». Затем — «Возможность гармонии». А потом опять «Падение», глубокое, безнадежное. Но эта последовательность каким-то образом вырисовывает само присутствие пути, который ничто не может остановить. Ни неудача, ни гибель…

Три карнавальные истории… или все-таки больше?

А теперь — о диалоге, в котором история «воспитывает» Макрокосм.

Текучесть, «неготовость» мира — одна из категорий философии и культуры, а также главный принцип карнавала. Того самого карнавала, который был ежегодным упорным многовековым ритуалом, утверждающим настоящую жизнь — праздник — внутри повседневности, часто очень тяжелой. Но этот праздник был не просто весельем. Он был ПРИМЕРОМ: вместо голода — пир на весь мир, вместо неравенства — общность, вместо страха смерти — смех над смертью. Карнавал показывал миру, каким тот должен быть. Смеховая энергия служила главным инструментом этого процесса, и, конечно, в его алхимии участвовали они — истории.

Кишиневский ZaO-карнавал с 2007 года развивался по классическому театральному алгоритму. Сначала смеховой парадоксальный импро-диалог с тонкой сущностью города. Далее из этого диалога соткались постановочные ритуалы. Их становилось все больше, подрос карнавальный Сборник, каждый год напрашивались повторения той или иной игры в разных (очень разных!) сочетаниях. Наконец произошел скачок: ритуалы начали складываться в темы, а потом и в сюжеты. И стало ясно, что карнавал настойчиво стремится пересоздать свою сюжетику по-новому (ну да, в том числе по-кишиневски)! В прошлом году темой игры была «Большая карнавальная история», а этим летом историй стало уже три — мы так думали и так обозначили тему, но оказалось, что их больше.

Первая история — Круг. Портал в карнавальное пространство, который раскрывают феи-сынзяны, шуты-трикстеры и человек, Пастух, втянутый ими в эту полезнейшую авантюру.

Вторая история — о воскрешении. То есть об отмене смерти (древний мифологический и карнавальный сюжет!). С этим персонажем — Смертью — в мифах и сказках разбирались, как могли: кто обманывал, кто уничтожал, несмотря на все защитные гаджеты Кощея и прочих подобных. А мы уже много лет преображаем ее в прекрасную Коломбину.

И третья история — Карнавальная Свадьба Пастуха и Коломбины, что было бы невозможно без чуда преображения.

Кульминацией игры казалось воскрешение Трикстера. В прошлом году мы обнаружили, что сюжет отмены смерти повторяется в карнавале всегда и везде. Даже в здешних Русалиях (и потому они — явный исток летнего кишиневского карнавала). Основной ритуал сынзян сцеление больных людей, а стало быть, и мира! На радостях мы сделали вывод: чудесное воскрешение является главной, «Большой карнавальной историей». А Преображение Смертушки, которое играли периодически, сочли забавной интермедией. И, честно говоря, готовы были о нем благополучно забыть.

Только в 2025-м стало ясно, насколько важен этот сюжет. Именно Преображение — третья карнавальная история, часть кульминации, наряду с воскрешением Трикстера. Очень важная часть и, кажется, уникальная…

Четвертый сюжет, он же развязка — Свадьба. А пятая история — Пир на весь мир, и это финал.

Интересно, что на зрителей произвела особое впечатление именно Свадьба Пастуха и Коломбины. Их встреча и есть закрепление чуда, раскрытие сущности — любви. Мы и сами ощутили, как в этот момент вся карнавальная энергия внезапно превратилась в чувство…

В летних игровых инсайтах пространство опять-таки сыграло свою роль: уже третий год карнавал обитает в концептуальном Парке UTM, причем Технический Университет оказывает Студии не только гостеприимство, но и организационную помощь.

Хочу поделиться радостью по поводу актерских работ. Смертушка и Коломбина — дебют Кристины Грек. Она подошла к мистерии с храбрым драматическим реализмом: это первая Смертушка, которая была не только смешной, но и по-настоящему страшной. А только-только родившаяся Коломбина — совсем беззащитной в своем неведении мира.

Еще один прекрасный дебют: Михаил Чистяков — Шут, братец Трикстера, его «взрослое» alter ego. Очень смешной в своей серьезности, с который он атакует божественную трикстерскую лень (Владимир Шиманский — необычный Трикстер-созерцатель). И вдруг с тем же неукротимым пылом, какой прилагал к дисциплине, кидается дразнить Пастуха: ведь он все-таки Шут!

Андрей Патраман очень тонко сыграл Пастуха, который проходит алхимическую возгонку от «простеца» к помощнику сынзян, а затем становится Женихом в финальной мистерии. И все это — не переставая быть Пастухом: любопытным, хитрым, добросердечным.

Сынзяны (Анжела Енаки, Наталия Журминская, Юлия Пынзарь) заботливо превращали карнавальное спасение в непредсказуемую феерию чувств и действий. Этой алхимии помогли мелодии-напевы, которые Вадим Елени написал для наших ритуалов.

Зрители-актеры участвовали вместе с актерами во всех историях, причем в самом сложном формате — импровизация внутри постановки. Многие знали сюжет с прошлого года, но играли совершенно по-другому. Мы забыли им подсказать, что желательно не повторяться, уходить от шаблонов. А карнавал подсказал. Его истории становятся органичной кишиневской средой, и она приветливо открывает всем играющим новые уровни глубины.

Воспитание Макрокосма

Воспитание Макрокосма

Насчет Преображения Смертушки имеется у меня вопрос… Что-то не припоминаю такого сюжета в мифологии. Правда, в карнавале Смерть всегда осмеивают. Карнавальный смех — магическая стихия преображения ложного в истинное. Он не разрушает. Это мощная провокация родиться заново, так же как брань в карнавальной мистерии: вернись-ка туда, откуда ты вышел, и родись опять, но больше и лучше. Значит, преображение Смертушки после осмеяния — вполне естественный шаг. Но классических примеров пока не нашлось. Мы что, придумали этот сюжет?

Собственно, при всей неожиданности он вполне логичен даже с космогонической точки зрения. И вот как можно представить процесс (хотя бы на мгновение, под летним карнавальным крылом из теней и бликов).

Если жизнь — это инновация, однажды возникшее явление, которого не было, то смерть — всего лишь инерция космогонии. Побочная энтропийная пружина, которая автоматически сокращается, чтобы восстановить status quo. И Творение (раз уж оно продолжается) состоит также в том, чтобы преобразовать эту инерцию во что-то другое. Стало быть, останавливая разрушение в каждом конкретном случае, мы действительно накапливаем и предлагаем мирозданию другой опыт, в котором смерть не является неизбежным алгоритмом. А когда формируешь навык, что главное? Терпение…

Текст: Елена Кушнир

Фото-взгляд: Инна Гордеева, Варвара Слабожанина, Андрей Табуйка, Варвара Рабей